|

编者按 为进一步巩固深化国家生态文明建设示范区创建成果,加快生态环境治理体系和治理能力现代化建设,我市组织开展了“海安市生态环境保护改革创新十佳典型案例”征集评选活动,得到各企事业单位积极响应。经申报推荐、集中评选、研究审议等环节,确定“海安市实现全域污水处理厂尾水生态安全缓冲区全覆盖”等10项案例被评为“海安市生态环境保护改革创新十佳典型案例”。实践起因 2022年,海安全市新增固废超360万吨,其中生活垃圾28.3万吨、一般工业固废37万吨、危险废物4.6万吨、畜禽粪污及农药废弃物275万吨、建筑垃圾20万吨。为源头减少固废产生,提升固废管理水平,加快解决固废污染问题,不断改善生态环境质量,我市大力将“无废城市”作为建设美丽海安的细胞工程,推动减污降碳协同增效,有效促进绿色发展转型,提升城市宜居水平。

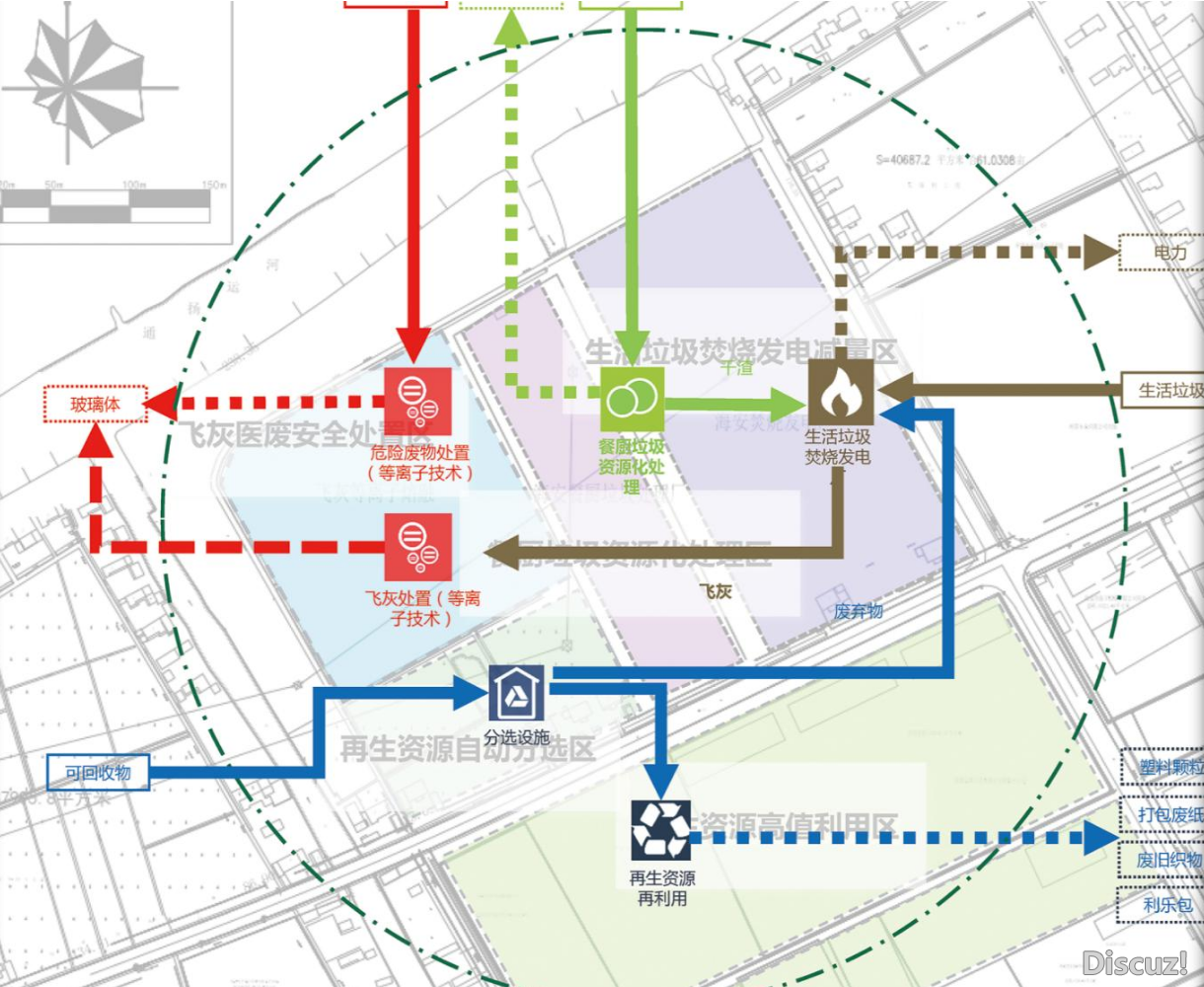

主要做法 2022年,结合省政府出台的《全域“无废城市”建设工作方案》及南通市制定的配套方案,生态环境局牵头编制“无废城市”创建实施方案。围绕建立工业固废收运和治理体系、提升农业废弃物综合利用能力、提高生活源固废回收利用水平和强化体系建设,聚焦制度、技术、市场、监管“四个清单”建设,明确45项建设任务。针对工业源、生活源、农业源固废处置能力提升,落实25项重点工程项目。围绕固废产生、收集、利用等全链条,推动科学精准防治,有效提升固废治理精细化水平,切实降低固废环境影响。1.推动实现分类贮存标准化。全面倡导垃圾分类理念,合理布局垃圾分类、贮存基础设施。建立生活垃圾分类处理体系,141个小区、420家机关企事业单位全部实施垃圾分类,城区生活垃圾分类设施投放覆盖率为100%。完成22个小区垃圾分类亭选址建设,建成有害垃圾归集点11个、再生资源回收站网点8个、再生资源分拣加工中心1座。严格执行一般工业固废和危废分级分类管理要求,推进危险废物规范化管理、一般固废污泥规范化申报转移工作,实现10吨以上产废单位、固废污泥产生及处置单位全覆盖管理。推行“绿岛”模式,实现产废量较大企业或专业园区与中小微产废企业实现共建共享,海佳环境小微危废集中收储运模式成为南通典型案例。2.推动实现收集转运专业化。推进亚太绿源铝灰处置、国海环保水洗盐处置、海佳环境小微收集项目建设,新增危废处置能力9万吨/年;推进紫石固废污泥处置、匙鸣环保生物质燃料生产项目建设,新增一般固废处置能力40万吨/年。建立建筑垃圾源头申报、运输处置许可的全过程管控机制,规范建筑垃圾管理,建筑垃圾资源化处理率100%。自主建立医疗废物管理信息系统,与市级、省级监管平台联网,实时传输数据,医疗废物无害化处置率100%。蔚蓝环保“智能油桶”项目实现汽修行业全覆盖。3.推动实现综合利用资源化。推动嘉凡电子废酸豁免利用处置,5家印染、污水处理企业实现废酸资源化利用,降低企业生产成本,废酸综合利用率同比增加36.14%。探索试行装配式建筑和全装修产品住宅建设管理制度规定,政府性工程率先使用再生产品替代使用比例达8%以上。建设餐厨废弃物处置中心,覆盖全市1100家餐饮店以及小区厨余垃圾,市区建成区集中收运处置覆盖率达100%,餐厨废弃物年出售油脂约500吨,折算生物质柴油约420吨,相较于等量柴油,可降低30%的二氧化硫和硫化物排放。天楹循环产业园运行模式入选省生态环境厅2023年生态环境科技成果助力绿色低碳环保产业典型案例。4.推动实现执法监管规范化。建立网格化固体废物巡查机制,以“一园一策”“一企一策”模式推动建立重点环境风险源防控体系。完善危险废物、一般固废跨省转移及一般固废污泥申报转移制度,建立固危废申报、转移、处置全流程监管体系。率先建立小微危废收运体系,通过比对清单,动态清零未纳入企业,在南通市范围内推广“固管+网格+执法+第三方”的“4+”小微试点监管模式经验和小微危废产生、贮存、处置全链条监管模式。定期开展餐厨废弃物、非正规垃圾堆放点排查整治和垃圾清理专项行动,加大对不按规定投放或随意处置餐厨废弃物,垃圾乱堆乱放乱倒、沿途抛洒等违法问题的执法查处力度,推行垃圾违法全案执法管理。

实践效果 我市在南通地区率先启动“无废城市”创建工作且取得一定成效。建设制度、技术、市场、监管“四个清单”,已完成36项建设任务,工业源、生活源、农业源固废处置能力全面提升,“无废理念”深入人心,“无废场景”遍地开花。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|